Vielfalt im Glauben: Strömungen im Islam

von Mirko Gründer

Mehr als anderthalb Milliarden Menschen auf der Erde bekennen sich zum Islam. Doch was von vielen als eine einheitliche Religion und Kultur wahrgenommen wird, ist in Wahrheit ein Sammelsurium der verschiedensten Strömungen und Traditionen. Genau wie das Christentum.

Christen sind seit langem gewohnt, mit der Spaltung ihrer Religionsgemeinschaft zu leben. In der Frühzeit des Christentums konnten zwar die römischen Kaiser mit viel politischem Druck und Gewalt noch eine einheitliche Kirche durchsetzen. Mit dem Zerfall des Römischen Reiches war es damit vorbei: im Osten entwickelten sich die sogenannten orthodoxen Kirchen, im Westen der römische Katholizismus der Papstkirche. Dieser gelang es lange, die zahlreichen Reformbewegungen niederzuringen, bis schließlich im 16. Jahrhundert gleich mehrere große Abspaltungen stattfanden. Lutheraner, Reformierte und Anglikaner bildeten eigene mächtige Strömungen innerhalb des Christentums. Bis heute sind unzählige neue Gruppierungen hinzugekommen: Methodisten etwa und Baptisten, aber auch Mormonen und Zeugen Jehovas.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppierungen sind mal mehr, mal weniger offensichtlich. Manche haben ihren Ursprung in theologischen Spitzfindigkeiten, manche in offenen Rechnungen aus ferner Vergangenheit, manche in ökonomischen Verhältnissen oder kulturellen Traditionen. Kommunikation untereinander findet spärlich statt, echte Zusammenarbeit meist nur auf regionaler Ebene. Immerhin sind seit geraumer Zeit religiös motivierte Kriege zwischen den verschiedenen christlichen Bekenntnissen selten geworden.

Die Frage nach der Macht

Die skizzierte Zersplitterung des Christentums findet ihr Spiegelbild im Islam. Die Christen zerstritten sich immer wieder über der Frage nach der Autorität – namentlich der des Papstes – in der Kirche. Für die Muslime der Frühzeit lautete die Gretchenfrage, wer legitimiert war, als Nachfolger des Propheten Muhammad die Gemeinschaft der Gläubigen zu führen.

Es war typisch für den frühen Islam, dass politische, rechtliche und theologische Fragen zusammenfielen. Die Umma, die Gemeinschaft aller Muslime, war Religion und Gemeinwesen in einem, der Prophet ihr anerkannter Führer in allen Fragen – ob sie nun die unsterbliche Seele, profane alltägliche Verrichtungen oder Politik und Kriegsführung betrafen. Die Machtfrage im Islam betraf also damals nicht nur geistige Dinge, sondern die nahezu uneingeschränkte Herrschaft über ein Weltreich.

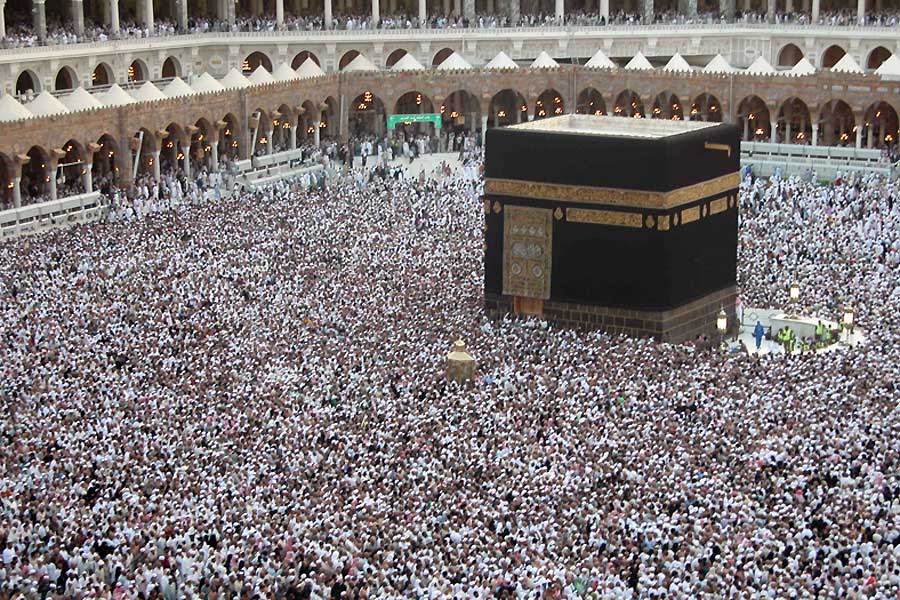

Die Wallfahrt nach Mekka ist neben der Autorität des Koran das Element des Islam, das alle Muslime vereint

Schon bald nach Muhammads Tod zeigte sich, dass die Gläubigen sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wer für die Nachfolge geeignet war. Die Protagonisten der arabischen Expansion entwickelten das Kalifat – in der Theorie eine Art Wahlmonarchie, in der die Umma selbst über ihren Führer entschied. Unter der pragmatischen Herrschaft der Kalifen entwickelte sich die zahlenmäßig stärkste Hauptströmung des Islam. Eine einflussreiche Opposition – die Schiiten – vertrat jedoch, dass nur Nachkommen des Propheten die Umma führen könnten.

Die Gefolgsleute Alis: Die Schiiten

Die Schiiten waren ursprünglich die Anhänger von Ali, dem Schwiegersohn des Propheten Muhammad. Er konnte sich nicht gegen seine Gegner durchsetzen – seine Partei, die Schia, bestand jedoch weiter. Die Schiiten akzeptierten nur Nachkommen Muhammads als Herrscher. Überdies gab es für sie neben dem Kalifen als weltlichem Herrscher noch einen religiösen Führer, den Imam.

Die Schiiten bestritten von Beginn an die Legitimität des Kalifats und der später aus ihm entstehenden islamischen Staaten. Lange Zeit führten die Schiiten ein Schattendasein und waren Verfolgungen ausgesetzt. Sie entwickelten eine leidens- und bußorientierte Glaubenspraxis, die dem eigentlich eher pragmatischen Islam sonst völlig fremd ist, und eine Heilserwartung vom „verborgenen“ Imam, der am Ende der Zeit das Reich Gottes auf Erden errichten werde.

Welche Schlagkraft diese Vorstellung entfalten kann, zeigte sich 1979 während der Revolution im Iran. Der einflussreiche Ayatollah Chomeini wurde von seinen Anhängern zum Imam ausgerufen und errichtete einen schiitischen Gottesstaat, der vollständig von Geistlichen kontrolliert wurde – und bis heute besteht.

Die vielgestaltige Mehrheit: Die Sunniten

Alle Muslime stützen ihren Glauben und ihre Lebenspraxis auf den Koran sowie die Überlieferungen der Aussprüche und Taten des Propheten – die Sunna, was soviel wie Weg oder Lebensweise bedeutet. Während es am Status des Korans niemals Zweifel gab, gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, welche Bestandteile der Überlieferung authentisch sind und Autorität beanspruchen können.

Der sich unter dem Kalifat herausbildende Hauptstrom des Islam beansprucht die Rechtgläubigkeit für sich, indem er sich „Leute der Sunna“ nennt. Die Sunniten stellen auch heute noch den weitaus größten Teil der Muslime weltweit.

Sie sind jedoch keine einheitliche Kirche, folgen keiner allgemein anerkannten Lehrautorität und bilden keine organisatorische Einheit. So haben sich in einzelnen Staaten und zu unterschiedlichen Zeiten sehr verschiedene Versionen des sunnitischen Islams herausgebildet. Heute sind innerhalb des Sunnismus so grundverschiedene Systeme wie der türkische Laizismus und der Gotteststaat der Taliban möglich – das Spektrum ist also sehr breit. Auch die meisten islamistischen Gruppierungen, die mit radikalen Mitteln nach einem „reinen Islam“ streben, sind Sunniten: die Muslimbrüder ebenso wie die Hamas, die Taliban und die Salafisten.

Hinterlasse einen Kommentar