Parteienverbote in der Bundesrepublik

von Mirko Gründer

Die Möglichkeit, Parteien zu verbieten, gilt in Deutschland als Eigenschaft einer „streitbaren Demokratie“. Sie war schon immer heftig umstritten und wurde nur selten genutzt. In den 63 Jahren Bundesrepublik wurde nur fünf Mal das Verbot einer Partei beim Bundesverfassungsgericht beantragt.

Das NPD-Verbot scheiterte 2003 aus formalen Gründen vor dem Bundesverfassungsgericht. Seitdem wird über einen neuen Verbotsantrag diskutiert.

Es hätte auch anders kommen können. Immerhin war das Verbot von Parteien eines der wichtigsten Werkzeuge im politischen Gleichschaltungsprozess der Nationalsozialisten gewesen. Als der Parlamentarische Rat 1948/49 am Grundgesetz feilte, war die Abgrenzung von deren Praktiken eines seiner Hauptanliegen.

Für die Zulassung von Parteienverboten in der neuen demokratischen Verfassung sprach jedoch die Sorge der Verfassungsschöpfer und der Besatzungsmächte, dass Nachfolgeorganisationen der NSDAP Zulauf erhalten könnten. „Es bestand bei uns das Bedürfnis, hier den Gegnern der demokratischen Ordnung nicht zuviel Chancen zu geben“, sagte Fritz Eberhard von der SPD in den Beratungen des Parlamentarischen Rats.

Diese Sorge war nicht völlig unberechtigt, wie die kommenden Jahre zeigen sollten. Die Deutschen müssten erst zu Demokraten umerzogen werden, so die verbreitete Ansicht. Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen sei, könne man ernsthaft auf die Selbstreinigungskräfte gestandener Demokratien wie Frankreich und den USA vertrauen. Selbstreinigungskräfte, die bei Wahlen extreme Positionen in der Regel zuverlässig marginalisieren.

So kam das Grundgesetz aus Misstrauen gegenüber dem deutschen Wahlvolk, das nur 16 Jahre zuvor Adolf Hitler zur Macht gestimmt hatte, zu seinem Artikel 21. Er definiert, dass Parteien verfassungswidrig sind, wenn sie in ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger danach streben, die „freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden“. Die Feststellung, ob dies in einem vorliegenden Fall zutrifft, wird vom Grundgesetz dem Bundesverfassungsgericht übertragen.

Die Bundesregierung zieht vor Gericht

Dass die Sorge vor extremen Parteien nicht akademisch war, zeigte sich schon bei den ersten Bundestagswahlen. Nationalisten und Rechtsradikale schnitten mit fast sechs Prozent der Stimmen recht stark ab, die Kommunisten mit 5,7 Prozent nur geringfügig schwächer.

Für die konservative Mehrheit im Bundestag und die Regierung Adenauer war die Erinnerung an die frühen 30er Jahre noch lebendig, als Faschisten und Kommunisten sich erbitterte Straßenschlachten lieferten und die Weimarer Republik destabilisierten. 1949 war keineswegs klar, ob diese Zustände nicht binnen kurzem wieder einkehren würden. Besonders zwei Parteien waren den Konservativen ein Dorn im Auge: Die frisch gegründete „Sozialistische Reichspartei“ (SRP), die sich deutlich in die Tradition der NSDAP stellte, und die traditionsreiche „Kommunistische Partei Deutschlands“ (KPD). Am 19. November 1951 beantragte die Bundesregierung ein Verbot der SRP beim Bundesverfassungsgericht, drei Tage später das Verbot der KPD.

Kurzer Prozess mit Nazipartei

Die SRP lehnte sich bei ihren öffentlichen Auftritten offen an Inszenierungen der NSDAP an. Zugpferd der Partei war der Wehrmachtsgeneral Otto Ernst Remer, der sich einst bei der Niederschlagung des Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944 ausgezeichnet hatte und der noch immer bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Verschwörer um Stauffenberg als „Landesverräter“ brandmarkte. Der Ton kam an in der Bundesrepublik, die noch auf das Wirtschaftswunder wartete. Bei Landtagswahlen in Niedersachsen fuhr die SRP Anfang 1951 stolze elf Prozent ein.

Am Bundesverfassungsgericht wurden sofort nach Eingang des Verbotsantrags alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Partei aus dem Verkehr zu ziehen. Schon im Januar 1952 wurden Geschäftsräume und Funktionärswohnungen durchsucht und Beweismaterial sichergestellt. Im Urteil, das am 23. Oktober verkündet wurde, stellen die Richter fest: „Hier sammeln sich die alten und aktiven Nationalsozialisten, um noch einmal zu politischem Einfluss zu kommen.“

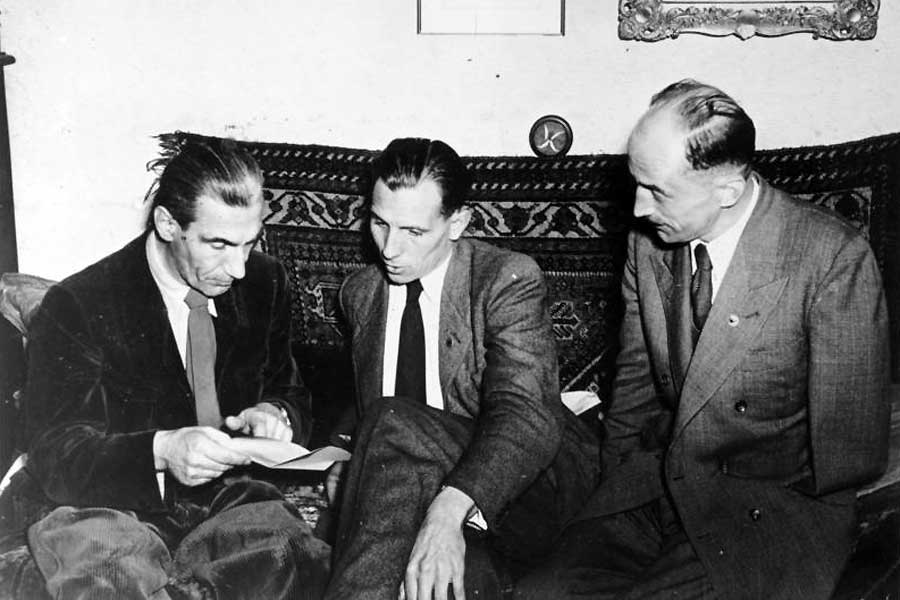

Die führenden Köpfe der SRP am 14. August 1952, kurz vor den Verbot der Partei: Fritz Dorls (Parteivorsitzender), Otto-Ernst Remer und Wolf Graf von Westarp (v.l.n.r.).

Letztlich war es diese strukturelle und ideologische Nähe zur alten NSDAP, die der SRP den Hals brach. Dabei gelang es der sich selbst verteidigenden Parteispitze nicht, die Tatsache auszunutzen, dass auch andere Parteien von Altnazis durchsetzt waren und die Regierungsparteien DP („Deutsche Partei“) und FDP offensiv mit brauner Rhetorik um rechte Stimmen warben.

Karlsruhe unter Druck

Während das Verbotsverfahren gegen die SRP auf einem breiten Konsens zwischen Politik und Justiz fußte und im In- und Ausland fast ausschließlich positiv aufgenommen wurde, wurde das KPD-Verbot eine Art Sündenfall für die junge Republik. Für Adenauer gehörten SRP und KPD in dieselbe Schublade – eine Haltung, die viele in Deutschland und auch am Bundesverfassungsgericht nicht teilten. In ganz Europa waren damals nur in den faschistischen Diktaturen Spanien und Portugal die Kommunisten verboten.

Das Gericht tat, was es konnte, um das Verfahren zu verzögern – wohl in der Hoffnung, es würde sich auf die eine oder andere Weise erledigen. Dafür gab es gute Gründe: Die KPD war durch ihre Moskau-Bindung politisch isoliert und verfehlte 1953 den Wiedereinzug in den Bundestag. Anders als die SRP war sie keine Bedrohung.

Schließlich verlor Adenauer die Geduld. Sein Verhältnis zum Bundesverfassungsgericht war in jenen Jahren ohnehin nicht das beste. Durch eine Gesetzesänderung ließ er die Zuständigkeit für das Verfahren mit Wirkung zum 31. August 1956 vom ersten auf den zweiten Senat des Gerichts übertragen. Damit war klar: Vor dem Stichtag musste der erste Senat ein Urteil sprechen, wenn er die Sache nicht aus der Hand geben wollte.

Umstrittenes Urteil mit Nachspiel

Am 17. August 1956 erfolgte das Urteil, von dem lange vorher feststand, wie es lauten würde. Als Grundlage diente dem Gericht ein gründliches Studium des Marxismus-Leninismus, als dessen Ziel es die „Errichtung einer sozialistisch-kommunistischen Gesellschaftsordnung auf dem Wege über die proletarische Revolution und die Diktatur des Proletariats“ identifizierte. Sie lehne „Prinzipien und Institutionen ab, deren Geltung und Bestehen Voraussetzung für das Funktionieren einer freiheitlichen demokratischen Ordnung ist“. Das Ergebnis war klar: „Die Kommunistische Partei Deutschlands ist verfassungswidrig.“

Das KPD-Verbot war – anders als das SRP-Verbot fünf Jahre vorher – nur der Auftakt für ein Gesinnungsstrafrecht, das sich im antikommunistischen Klima der späten 50er Jahre frei entfalten konnte. Noch am Tag der Urteilsverkündung schloss die Polizei Parteibüros, durchsuchte Wohnungen und verhaftete Parteifunktionäre. Seit dem Strafrechtsänderungsgesetz, das die Regierung Adenauer 1950 erlassen hatte, genügte die politische Einstellung oder die Mitgliedschaft in einer verbotenen Partei für eine Haftstrafe. Unter Umständen genügten nun schon engere Kontakte in die DDR. Bis 1968 wurden auf dieser Basis 7.000 bis 15.000 Personen verurteilt.

Ein missglückter Versuch

Nicht nur auf das KPD-Verbot wird aus heutiger Sicht oft kritisch geblickt. Dabei spielt die makabre Tatsache eine Rolle, dass auf der Basis des KPD-Verbots einige der hartnäckigsten Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime nun auch in der Bundesrepublik verfolgt wurden. Auch formale Gründe würden nach heutigen Maßstäben wohl zum Scheitern beider Verbotsverfahren geführt haben.

Nach dem Verbot der KPD wurde es ruhig um Parteiverbote. Die Grenzen waren gesteckt, und über lange Zeit drohte dem politischen Konsens der erfolgreichen Bundesrepublik weder von rechts noch von links Gefahr. Erst 1995 wurde wieder ein Verbotsantrag gestellt. Das Bundesverfassungsgericht sprach der rechtsextremen „Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei“ (FAP) jedoch den Status einer Partei ab, woraufhin sie kurzerhand vom Innenminister nach Vereinsrecht verboten wurde. Gleiches widerfuhr der „Nationalen Liste“ (NL) im gleichen Jahr.

Ernster wurde es am 30. Januar 2001, als die Bundesregierung das Verbot der ebenfalls rechtsextremen „Nationaldemokratischen Partei Deutschlands“ (NPD) beantragte. Der Antrag basierte auf einem breiten politischen Konsens und wurde zugelassen. Das Verfahren scheiterte jedoch an formalen Anforderungen. Besonders die hohe Durchsetzung der NPD-Funktionärsschichten mit Informanten des Verfassungsschutzes beurteilte das Bundesverfassungsgericht sehr negativ. Das Verfahren wurde am 18. März 2003 eingestellt.

Ich finde das KPD-Verbotsverfahren ebenfalls interessant. Die Begründung des Verfassungsgerichts, dass Marx und insbesondere Lenin etwas anderes als die „freiheitliche demokratische Grundordnung“ vorschwebte, stimmt. Ich werde die Urteilsbegründung nochmal in Ruhe lesen. Aber es könnte sich eben später, also 1968 und dann in Folge mit der RAF, gerächt haben, dass die junge Bundesrepublik derart scharf gegen die extreme Linke vorging. Wer zuvor in der KPD war, verschwand nach dem Urteil erstmal in anderen Splitterparteien des linken Spektrums. Aber auch bei solch einer These, also der „Rache der Geschichte“, ist wieder Vorsicht angebracht. Ich will mir als Politikwissenschaftler dabei nicht zu viel anmaßen.